Алия Ленивец

«Ганди молчал по субботам» Анастасии Букреевой, Астраханский драматический театр, реж. Александр Огарёв

Судьба пьесы Анастасии Букреевой по-настоящему завидная: текст, написанный молодым драматургом в конце 2016-го, на следующий год стал финалистом конкурса «Кульминация». Пьеса «Ганди молчал по субботам» сразу за этой победой была поставлена в нескольких театрах страны от Москвы до Камчатки. Удивительно, но семейная драма, рассказанная устами подростка, мгновенно покорила самых разных режиссеров. Поддался обаянию этой пьесы и художественный руководитель Астраханского театра драмы Александр Огарев.

История одного взросления. История одной разрушенной мечты. История распада одной семьи. История одного ложного счастья и благополучия. История одного прозрения. История уймы слов и молчания. Как много разных вариантов может подарить одна пьеса.

Драматургическое произведение можно считать состоявшимся, если диапазон его интерпретирования действительно широк. Спектакль как одно из возможных прочтений текста конкретным режиссером тоже может быть дешифрован зрителем по-разному. Но, не отрицая постулата о красоте, которая всегда в глазах смотрящего, существует аксиома: основу любой интерпретации составляет концепция. Именно режиссерский замысел дирижирует вниманием зрителя. Разгадать главный конструктивный принцип, сломать эту единую систему знаков и собрать весь пазл – в этом тоже заключается особый азарт театралов. Но фокусник из цилиндра сможет достать зайца только в том случае, если он его туда заблаговременно посадил. Однако Александр Огарев не следует этим правилам, он создаёт свои. И, видимо, именно поэтому пытается убедить зрителя в том, что отсутствие концепции – это особенность режиссерского почерка. А пристрастие к неуместному и неоправданному телесному обнажению, громкой изнурительной и изнуряющей истерике, обилию «нестреляющего» реквизита выстраивается в особый огаревский метод.

Текст пьесы – это высказывание подростка. Перед зрителем несколько дней из жизни одной семьи, рассказанные 15-летним Мотом, которого родители упорно зовут Саша. Несмотря на монологичность речи, это, конечно, не дневник, поскольку здесь нет фиксации происходящих событий и мыслей по дням. И тогда режиссер снабжает актера Довуда Саматова камерой, этот прием здесь выполняет структурообразующую роль. Мот снимает на смартфон свою семью, сопровождая видеоряд комментариями.

Действительно, блог – это, прежде всего, речь публичная. Это речь рассказчика, обращенная к неизвестному подписчику или просто случайному зрителю. Диалог с вагонным попутчиком всегда предполагает известную степень откровения. Съемка здесь и сейчас оправдывает видеопроекцию на сцене, и задает определенную интонацию спектаклю. Ведь блог – это полная субъективность и абсолютная иллюзия. Выбор контента (я сам решаю, что и как говорить), власть (я сам устанавливаю правила в этом паблике), популярность (я сам определяю, каким образом увеличивать охват или количество лайков и комментариев) в действительности оказываются фейком. Как и жизнь Саши-Мота.

В одно мгновение стеклянный шар идеального мира разбивается на маленькие осколки: развод родителей неизбежен. Папа уходит к «несекретарше» тете Лене. Сестра уезжает на танцевальные соревнования в Аргентину. Мот приводит домой безмолвную Лизу, бомжа, вскоре она его покидает (смерти не прикажешь). Мама быстро утешается и находит себе Хмыря. Дедушка уходит на свою собственную войну. И даже такса Карамелька куда-то сбегает. Тотальное одиночество главного героя.

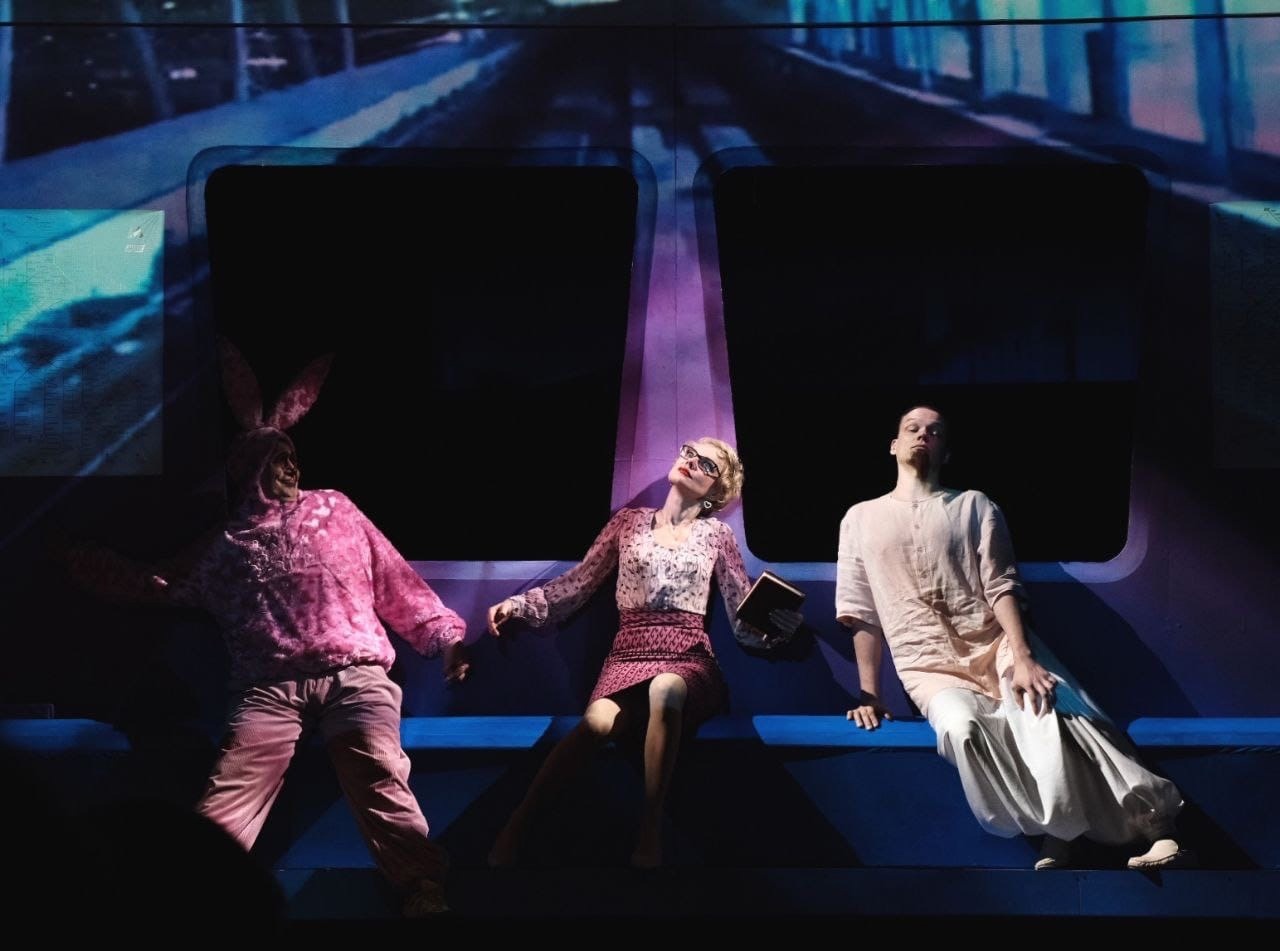

Это история обычной среднестатистической семьи, такой же безликой, как сама эта фраза. Пьеса в изображении образов скудна даже на говорящие детали, а значит есть пространство для режиссерского разгула. Так Огарев для знакомства зрителей с родителями Мота выбирает эпизоды свадебной съемки. Безусловно, видео демонстрирует обывательский праздник с пьянкой и дракой. В своей гротескности это пиршество задает легкий пародийный намек. Такой же пародией на проституток-любовниц выглядит и тетя Лена, к которой уходит из семьи отец. Ввод этих пошловато-смеховых элементов может быть оправдан лишь тем, что представленная на сцене история – это картина мира подростка. Мир, где всё с ног валится на голову, что в свою очередь доказывает сценография: комната, существующая одновременно в двух плоскостях. Именно оптика подростка, без разбора впитывающая всё происходящее вокруг него, собирает в целое этот бесконечный калейдоскоп самых разнообразных и не работающих в едином ансамбле образов, мотивов и ассоциаций. Только так можно объяснить одновременное появление в одном спектакле песни про опять сбежавшую электричку, лёгкое дуновение американской эстетики 1950-60-х годов и, например, выход промоутеров с листовками и огромного блестящего розового зайца, больше напоминающего о Playboy, чем о магазине игрушек. Два с половиной часа круговерти, бесконечно убеждающей в повсеместности окружающей человека циничной пошлости.

А между тем, Мот – фигура весьма неординарная: он рисует, играет в шахматы, снимает видео, пытается подружиться с бездомной Лизой... Как и все нормальные подростки он хочет быть похожим только на себя. А потому и собственное имя вызывает особенное раздражение. Александр Сергеевич. Пожалуй, редкий школьник мечтал бы о таком сходстве. Вот и Мот сбрасывает Пушкина с «парохода современности» не потому, что последний безнадежно устарел, а потому, что в этом мире Пушкин никому не нужен, здесь он лишь симулякр, отголосок несуществующего звука. Великое солнце, о котором вспоминают в случае надобности поставить очередную галочку. Мот не хочет жить «для галочки». Мот хочет быть любимым сыном, братом, внуком, другом. Мот хочет быть услышанным. А потому он решает замолчать. Ведь молчание тоже входит в культуру речи. Так называемый «минус-прием» по Юрию Лотману. Молчание – это, по убеждению Мота, позиция. Если бомж в кровати родителей – лишь поза и вызов, крик о помощи, жажда внимания и любви. Молчание – уже сознательно выбранный путь, ведь в мире не существует ничего, кроме одиночества.

Спектакль оказался грустный. Можно порадоваться режиссерской удаче – история, рассказанная подростком, ему, кажется, действительно удалась.

Алия Ленивец — филолог, литературовед (магистратура Астраханского государственного университета, аспирантура Тверского государственного университета, кафедра истории русской литературы). Статьи опубликованы в конференциальных сборниках, рецензии и обзоры — в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Волга», «Традиции и авангард», на порталах «Textura», «Лиterraтура» и др. Финалист премии «Неистовый Виссарион» (2019). Живет в Санкт-Петербурге.

«Ганди молчал по субботам» Анастасии Букреевой, Астраханский драматический театр, реж. Александр Огарёв

Судьба пьесы Анастасии Букреевой по-настоящему завидная: текст, написанный молодым драматургом в конце 2016-го, на следующий год стал финалистом конкурса «Кульминация». Пьеса «Ганди молчал по субботам» сразу за этой победой была поставлена в нескольких театрах страны от Москвы до Камчатки. Удивительно, но семейная драма, рассказанная устами подростка, мгновенно покорила самых разных режиссеров. Поддался обаянию этой пьесы и художественный руководитель Астраханского театра драмы Александр Огарев.

История одного взросления. История одной разрушенной мечты. История распада одной семьи. История одного ложного счастья и благополучия. История одного прозрения. История уймы слов и молчания. Как много разных вариантов может подарить одна пьеса.

Драматургическое произведение можно считать состоявшимся, если диапазон его интерпретирования действительно широк. Спектакль как одно из возможных прочтений текста конкретным режиссером тоже может быть дешифрован зрителем по-разному. Но, не отрицая постулата о красоте, которая всегда в глазах смотрящего, существует аксиома: основу любой интерпретации составляет концепция. Именно режиссерский замысел дирижирует вниманием зрителя. Разгадать главный конструктивный принцип, сломать эту единую систему знаков и собрать весь пазл – в этом тоже заключается особый азарт театралов. Но фокусник из цилиндра сможет достать зайца только в том случае, если он его туда заблаговременно посадил. Однако Александр Огарев не следует этим правилам, он создаёт свои. И, видимо, именно поэтому пытается убедить зрителя в том, что отсутствие концепции – это особенность режиссерского почерка. А пристрастие к неуместному и неоправданному телесному обнажению, громкой изнурительной и изнуряющей истерике, обилию «нестреляющего» реквизита выстраивается в особый огаревский метод.

Текст пьесы – это высказывание подростка. Перед зрителем несколько дней из жизни одной семьи, рассказанные 15-летним Мотом, которого родители упорно зовут Саша. Несмотря на монологичность речи, это, конечно, не дневник, поскольку здесь нет фиксации происходящих событий и мыслей по дням. И тогда режиссер снабжает актера Довуда Саматова камерой, этот прием здесь выполняет структурообразующую роль. Мот снимает на смартфон свою семью, сопровождая видеоряд комментариями.

Действительно, блог – это, прежде всего, речь публичная. Это речь рассказчика, обращенная к неизвестному подписчику или просто случайному зрителю. Диалог с вагонным попутчиком всегда предполагает известную степень откровения. Съемка здесь и сейчас оправдывает видеопроекцию на сцене, и задает определенную интонацию спектаклю. Ведь блог – это полная субъективность и абсолютная иллюзия. Выбор контента (я сам решаю, что и как говорить), власть (я сам устанавливаю правила в этом паблике), популярность (я сам определяю, каким образом увеличивать охват или количество лайков и комментариев) в действительности оказываются фейком. Как и жизнь Саши-Мота.

В одно мгновение стеклянный шар идеального мира разбивается на маленькие осколки: развод родителей неизбежен. Папа уходит к «несекретарше» тете Лене. Сестра уезжает на танцевальные соревнования в Аргентину. Мот приводит домой безмолвную Лизу, бомжа, вскоре она его покидает (смерти не прикажешь). Мама быстро утешается и находит себе Хмыря. Дедушка уходит на свою собственную войну. И даже такса Карамелька куда-то сбегает. Тотальное одиночество главного героя.

Это история обычной среднестатистической семьи, такой же безликой, как сама эта фраза. Пьеса в изображении образов скудна даже на говорящие детали, а значит есть пространство для режиссерского разгула. Так Огарев для знакомства зрителей с родителями Мота выбирает эпизоды свадебной съемки. Безусловно, видео демонстрирует обывательский праздник с пьянкой и дракой. В своей гротескности это пиршество задает легкий пародийный намек. Такой же пародией на проституток-любовниц выглядит и тетя Лена, к которой уходит из семьи отец. Ввод этих пошловато-смеховых элементов может быть оправдан лишь тем, что представленная на сцене история – это картина мира подростка. Мир, где всё с ног валится на голову, что в свою очередь доказывает сценография: комната, существующая одновременно в двух плоскостях. Именно оптика подростка, без разбора впитывающая всё происходящее вокруг него, собирает в целое этот бесконечный калейдоскоп самых разнообразных и не работающих в едином ансамбле образов, мотивов и ассоциаций. Только так можно объяснить одновременное появление в одном спектакле песни про опять сбежавшую электричку, лёгкое дуновение американской эстетики 1950-60-х годов и, например, выход промоутеров с листовками и огромного блестящего розового зайца, больше напоминающего о Playboy, чем о магазине игрушек. Два с половиной часа круговерти, бесконечно убеждающей в повсеместности окружающей человека циничной пошлости.

А между тем, Мот – фигура весьма неординарная: он рисует, играет в шахматы, снимает видео, пытается подружиться с бездомной Лизой... Как и все нормальные подростки он хочет быть похожим только на себя. А потому и собственное имя вызывает особенное раздражение. Александр Сергеевич. Пожалуй, редкий школьник мечтал бы о таком сходстве. Вот и Мот сбрасывает Пушкина с «парохода современности» не потому, что последний безнадежно устарел, а потому, что в этом мире Пушкин никому не нужен, здесь он лишь симулякр, отголосок несуществующего звука. Великое солнце, о котором вспоминают в случае надобности поставить очередную галочку. Мот не хочет жить «для галочки». Мот хочет быть любимым сыном, братом, внуком, другом. Мот хочет быть услышанным. А потому он решает замолчать. Ведь молчание тоже входит в культуру речи. Так называемый «минус-прием» по Юрию Лотману. Молчание – это, по убеждению Мота, позиция. Если бомж в кровати родителей – лишь поза и вызов, крик о помощи, жажда внимания и любви. Молчание – уже сознательно выбранный путь, ведь в мире не существует ничего, кроме одиночества.

Спектакль оказался грустный. Можно порадоваться режиссерской удаче – история, рассказанная подростком, ему, кажется, действительно удалась.

Алия Ленивец — филолог, литературовед (магистратура Астраханского государственного университета, аспирантура Тверского государственного университета, кафедра истории русской литературы). Статьи опубликованы в конференциальных сборниках, рецензии и обзоры — в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Волга», «Традиции и авангард», на порталах «Textura», «Лиterraтура» и др. Финалист премии «Неистовый Виссарион» (2019). Живет в Санкт-Петербурге.

25.10.2023

Другие новости

Сюжет телеканала «Россия24» о театральных традициях стран БРИКС

Председатель СТД РФ Владимир Машков рассказ об отечественных театрах

22.10.2024

Вакансия артиста в Русский драматический театр им. Н. А. Бестужева в Улан-Удэ

Для соискателей обязательны навыки вокала и хореографии

22.10.2024

Начался прием заявок на семинар для критиков и обозревателей музыкального театра

Заявки от специалистов в жанре музыкального театра принимаются до 10 ноября

22.10.2024

СТД РФ объявляет о начале приема заявок на конкурс «Золотой фонд театральных постановок России»

Ограничений по форме и жанру спектаклей нет. Прием заявок – до 15 ноября.

21.10.2024